広島特別支援学校が世界とつながる平和の学びの実践

広島特別支援学校が世界とつながる平和の学びの実践

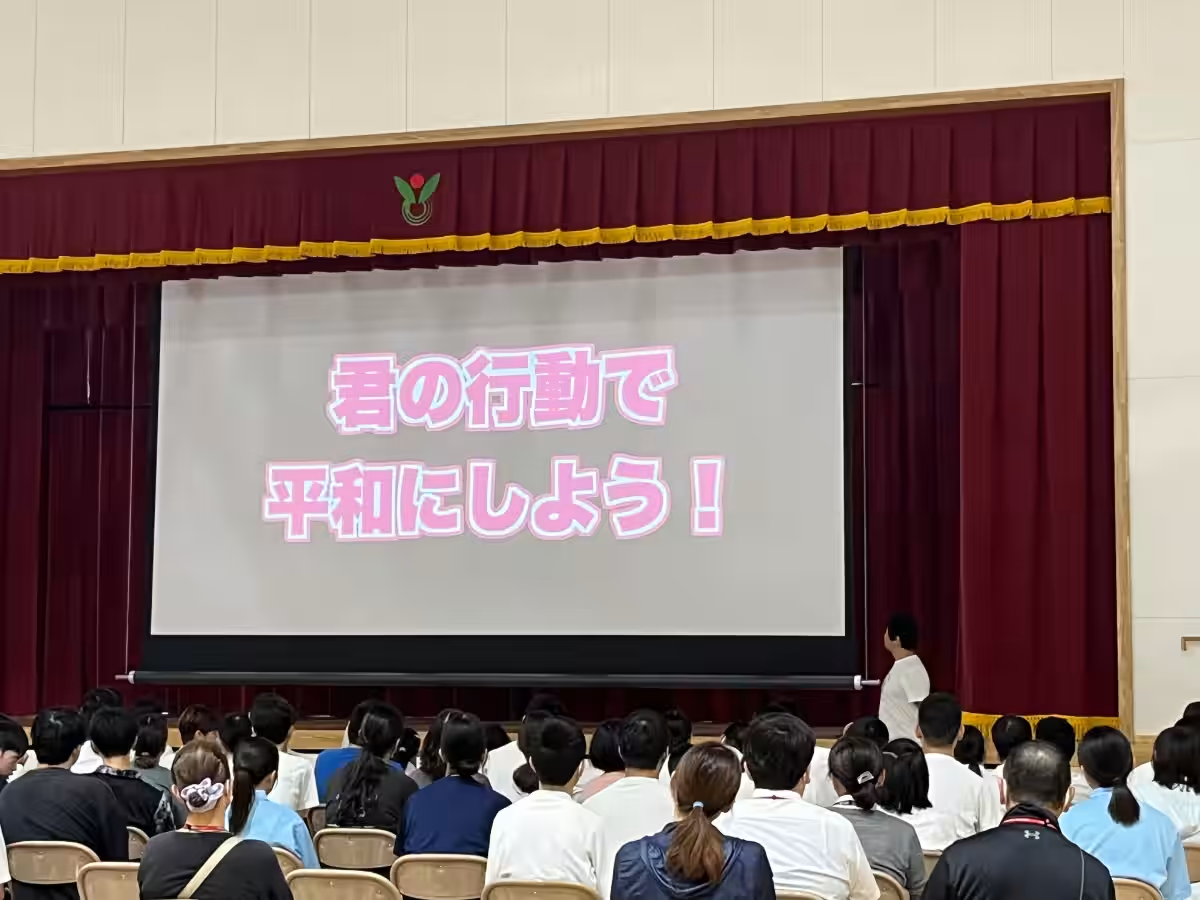

2023年9月10日、広島市立広島特別支援学校で行われた「世界とつながる学びプロジェクト」の講演会が話題を呼びました。この講演会は、NPO法人なかよし学園プロジェクト(千葉県代表:中村雄一)が主催し、海外の子どもたちとの国際的な対話を目指す取り組みです。特に、広島で平和教育を実施する特別支援学校としての役割が強調されました。

講演会の背景

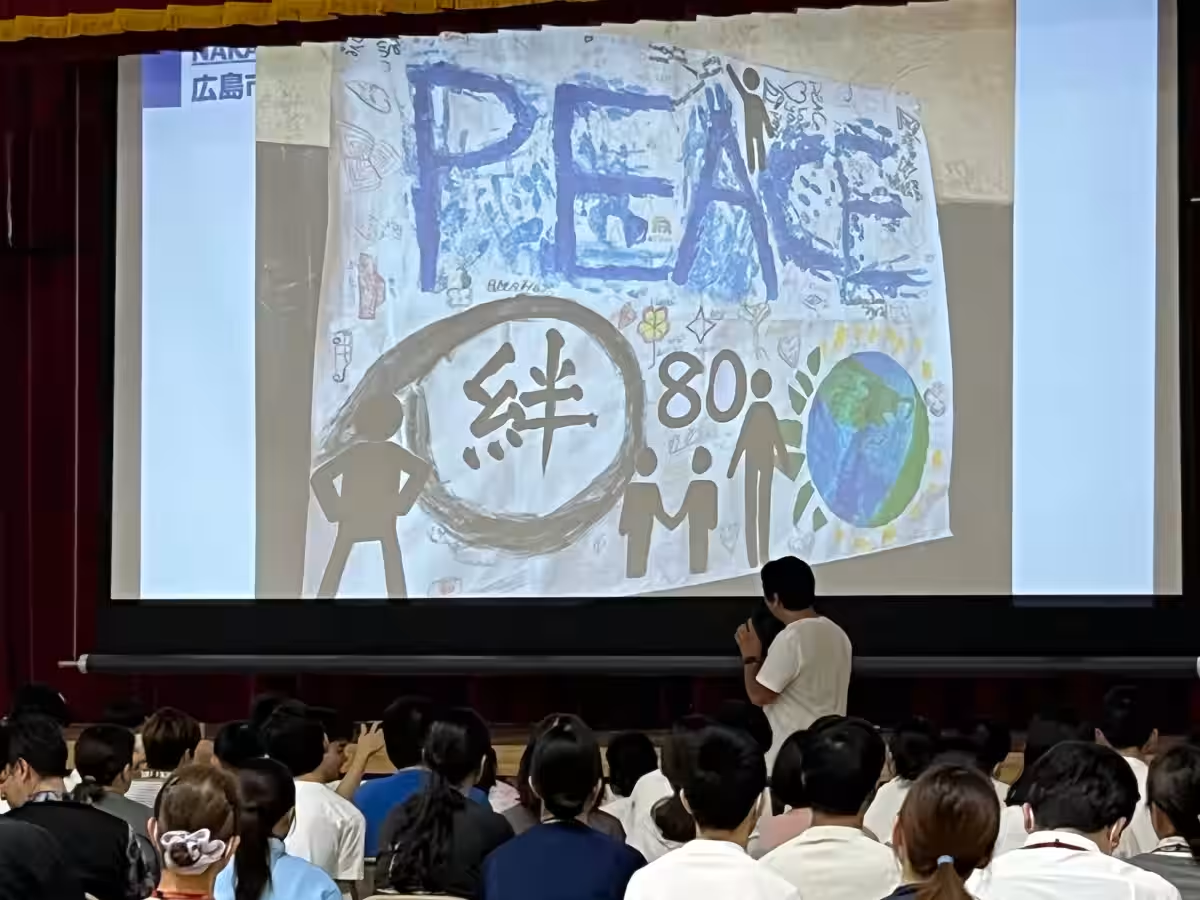

この講演会は、先月の8月5日に行われた教職員向けの研修から始まりました。その際に、生徒たちが制作した平和ポスター3点をアフリカ・ルワンダに届ける活動が行われました。ポスターは8月18日から25日にかけて、なかよし学園のルワンダプロジェクトを通じて現地の子どもたちへ贈られました。講演会では、ポスターが海を渡る様子や、それによって生徒たちがどのような体験をし、どのように世界とつながる実感を得たのかを映像と写真で報告しました。

広島とルワンダの共鳴

ルワンダでは1994年に大規模なジェノサイドが発生し、国連はこの悲劇の日を「ルワンダ・ツチに対するジェノサイドを考える国際デー」と定めています。広島とルワンダは、平和教育の実践において歴史的な背景を共有し、互いに学び合うことが強調されました。特に、広島での被爆の記憶とルワンダのジェノサイドの記憶が、次世代の平和教育にどのように役立つかを考察することが重要です。

プロジェクトの実際

「世界とつながる学びプロジェクト」は、次の五つのステップから構成されています:

1. 創作(Create):生徒たちが平和ポスターを制作し、その思いやメッセージを形にします。

2. 共有(Deliver):制作した作品をルワンダの子どもたちに届け、直接的な交流を図ります。

3. 共創(Co-create):現地の児童とともにメッセージを重ね合わせ、新たな作品を作ります。

4. 還流(Return):完成した作品とそのフィードバックを広島の生徒たちに戻し、国際的な学びを享受します。

5. 拡張(Scale):得られた成果を次のプロジェクトに生かし、平和行動の実践を広げます。

このような往還設計によって、生徒たちが“支援を受ける側”から“支援する側”へと意識を変え、平和の担い手としての役割を果たす実例が示されています。福富茂樹教諭も、講演会での生徒たちの集中した姿に驚いており、彼らが自らの行動が世界に影響を与えることを実感した瞬間があったと述べています。

国際的な評価と将来へ向けて

教育の質が重要視される中、特別支援教育の役割が国際的にも認められるようになっています。なかよし学園は今後もこのプロジェクトを継続し、特別支援学校が自らの文化を越えて平和の担い手となることを促進する計画です。広島の歴史的な背景を活かしながら、他国との交流を深め、平和教育をさらに広げる取り組みを進めていきます。

この試みは、SDGs目標4「質の高い教育をすべての人に」の実現にもつながり、未来の教育モデルとしての可能性を秘めています。広島とルワンダの架け橋となる取り組みは、国際的な理解と連携を進める大きな一歩と言えるでしょう。

まとめ

講演会の意義は、生徒だけでなく教職員にも新たな視点と好奇心を芽生えさせました。近い将来、広島の特別支援学校から生まれた平和の理念が、世界中に広がることを期待しつつ、「支援される側から支援する側へ」という新しい教育の形が根付くことを願っています。期待される未来の平和活動に向けて、多くの希望が灯り続けることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。