広島商船高専の研究が米国物理学協会で高評価!未来を切り拓く技術とは

広島商船高専、研究論文が国際的に認められる

広島商船高等専門学校の酒池耕平准教授とその共同研究者である広島大学大学院のJiawen Yu特任助教及び東清一郎教授の研究論文が、米国物理学協会の「AIP Advances Editor's Pick」に選ばれました。この成果は、広島県豊田郡大崎上島町に位置する広島商船高専における革新的な研究が世界に認められた証と言えます。

研究の背景と内容

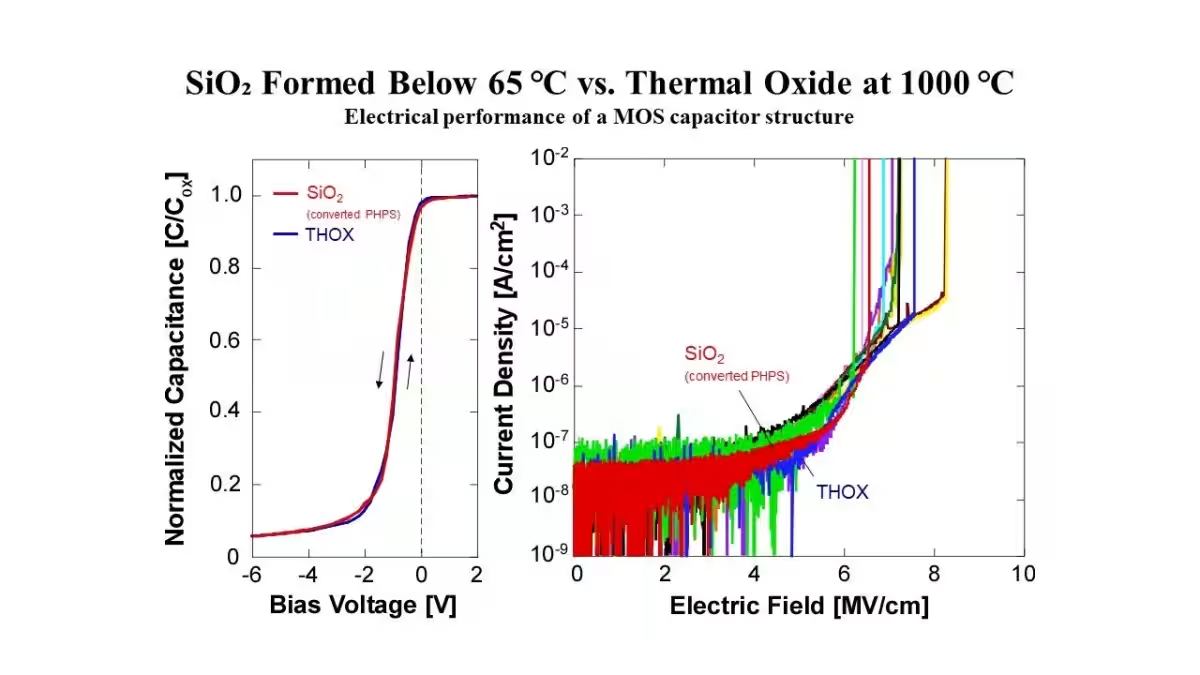

研究チームは、超低温プロセスを用いて高品質のシリカ(二酸化珪素)薄膜を形成する技術の開発に成功しました。これまで高温での生成が一般的だったシリカ薄膜が、なんと65℃未満という低温で形成されることを実現したのです。これにより、半導体エレクトロニクスやフレキシブルデバイスといった次世代の製造プロセスに、持続可能で省エネルギーな選択肢を提供することができると期待されています。

具体的には、彼らの研究成果に基づいた論文は、「Silica conversion of polysilazanes by low-temperature plasma jet generated from Ar and water-vapor mixed gas」と題され、1000℃で形成したものと同等の電気特性を持つSiO₂薄膜を65℃未満で形成できる理由を、界面駆動型自己組織化モデル(IDSOモデル)を通して明らかにしました。

各種応用への展望

この新技術によって、多くの業界における応用が考えられています。例えば、高性能フレキシブルTFT(薄膜トランジスタ)のゲート絶縁膜や、フレキシブルICやLSIの絶縁層、さらには透明エレクトロニクスの基盤膜、ガスバリア層としての利用が期待されています。また、従来のシリコンデバイス技術では難しい状態での製造が可能なため、大きな革新をもたらすことでしょう。

さらに、この技術は真空装置を必要としないため、製造プロセスが簡素化され、コスト削減にも寄与することが見込まれています。低温・低エネルギー型のプロセスは、次世代エレクトロニクスの脱炭素化技術としての基盤を構築するための一助ともなります。

環境への貢献

今回の研究により、プラスチックフィルムとの組み合わせで電子デバイスの製造エネルギーを大幅に削減することが期待され、その結果、再利用性の高い次世代デバイスの実現に繋がることでしょう。この技術が普及することで、電子産業における持続可能な社会が実現できる可能性が高まります。

研究者からの意気込み

酒池准教授はこの技術について、「我々の開発した技術は、フレキシブルエレクトロニクスの未来に貢献し、新たな製品や価値の創出にもつながると確信しています。この技術が世界中で話題となり、さまざまな分野での応用が進むことを願っています」と述べています。

広島商船高等専門学校について

広島商船高等専門学校はその歴史を1880年代にまで遡り、社会のニーズに応じた教育を提供し続けてきました。令和7年度からは新たに総合科学科を設置し、デジタルトランスフォーメーション(DX)人材の育成を目指しています。未来に向けた取り組みは、今後も続いていきます。

このように、広島商船高等専門学校の研究成果は、地域にとどまらず世界に影響を与える可能性を秘めており、今後の展開から目が離せません。

関連リンク

サードペディア百科事典: 広島商船高専 SiO₂薄膜 フレキシブルエレクトロニクス

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。