BCP義務化から1年、訪問看護の現場で学んだ備えの重要性

BCP義務化から1年:備えの実効性を問う

訪問看護の現場での災害に対する備えが求められる時代が、ますます現実味を帯びています。「訪問看護ステーションあんど」が直面した2018年の西日本豪雨から、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。BCP(業務継続計画)が義務化されてから1年、改めてその実効性を見直す時期に来ています。

災害の襲来と訪問看護

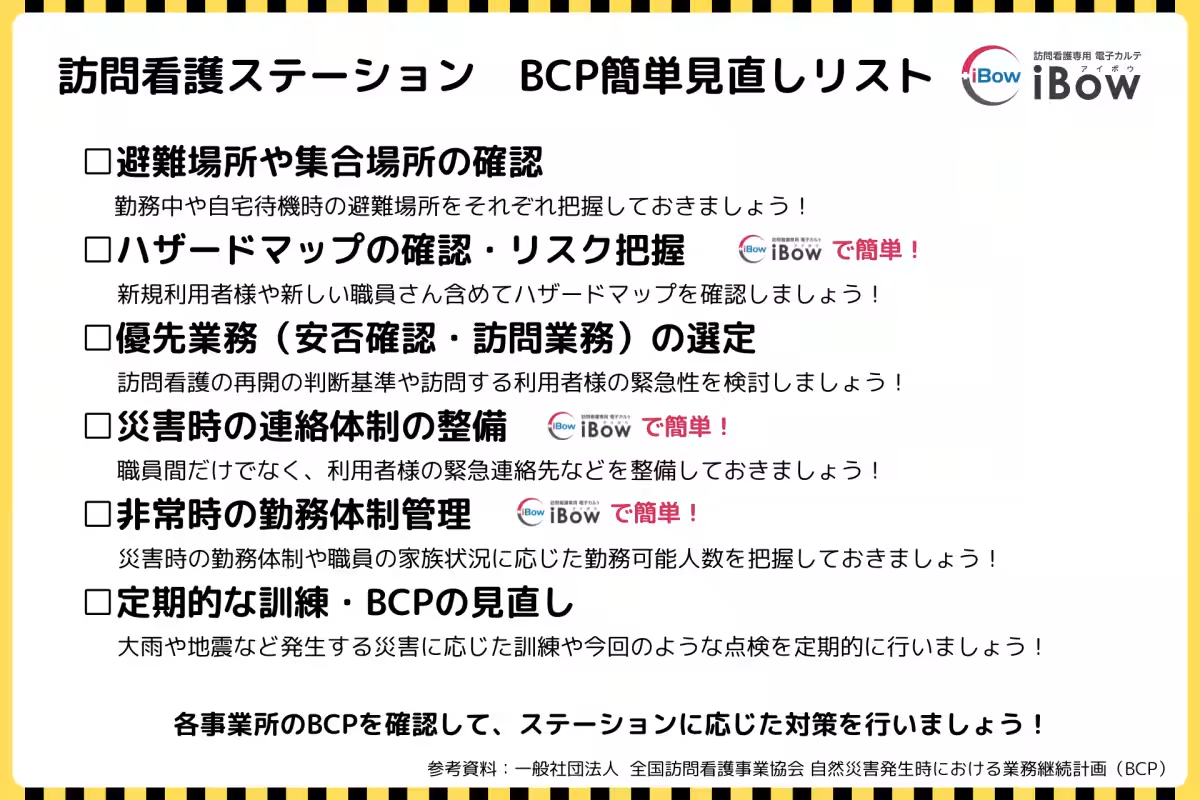

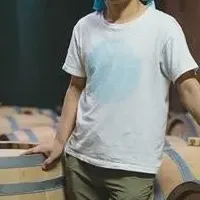

訪問看護は、在宅療養者にとってン重要な存在ですが、近年の自然災害の頻発に対してその準備が十分ではないのではないかという懸念があります。特に2018年の西日本豪雨で、「訪問看護ステーションあんど」は大きな被害を受け、その教訓が今に生かされています。ステーションは天井まで水没し、紙のカルテは見ることができず、管理者の浅沼節子さんは「記憶を頼りに利用者の安否を確認するしかなかった」と語ります。このような非常事態での経験は、BCPの実効性がどれほど重要であるかを証明しています。

管理者が語る教訓

浅沼さんの言葉には切実な思いが込められています。「情報がなければ、いのちを護る判断ができない」と強調する彼女は、その体験を持って、BCP策定の形骸化や準備の甘さがどれほど危険であるかを指摘しています。災害時には従業員自身とその家族を守ることが最優先されますが、同時に利用者のいのちを護ることも極めて重要です。

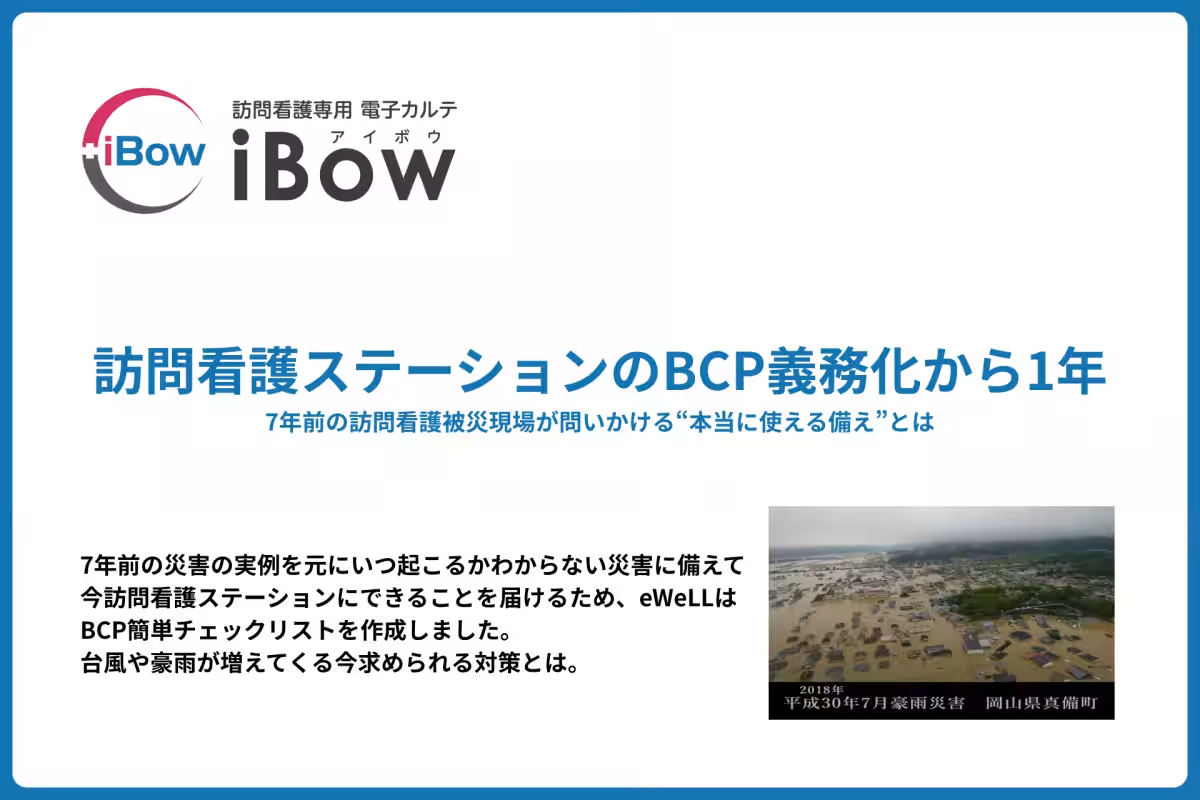

BCPの見直し

全国訪問看護事業協会が示すBCPの基本方針には、災害発生時における業務をどう継続するかが詳述されています。「事業所職員の命と安全を第一に守り、利用者の安否確認を行い、事業の復旧に向けて尽力する」この基本的な考え方を現場でどう具現化するのかが課題です。チェックリストを作成し、実際のニーズを反映することが求められます。

ICTの重要性

ICT(情報通信技術)の活用は、災害時の訪問看護においても無視できません。訪問看護ステーションあんどでは、「iBow」というクラウド型電子カルテを導入し、情報を安全に保持し、必要の際にアクセスできる環境を整えています。これにより、各利用者の住所を元にハザードマップを閲覧し、リスクを事前に把握できるようになっています。

災害時の情報共有

災害時には、電源が不安定になる可能性もあるため、端末の電源対策も重要です。また、緊急時の連絡先や支援が必要な利用者リストを事前に作成することで、迅速な対応が可能となります。これらの取り組みが、安否確認や支援体制の確立をより具体的に進めるための手助けとなるでしょう。

これからの訪問看護

訪問看護は、地域医療の重要な一翼を担っています。BCP義務化から1年が過ぎ、災害シーズンを迎える今、現場では「本当に機能するBCP」が求められています。これからも、訪問看護ステーションは「訪問看護を止めない」という理念のもと、地域住民の健康を守るための取り組みを進めていかなくてはなりません。

結論

私たちが身の回りに自然災害という不安要素を抱えている中、訪問看護の現場におけるBCPの実効性を常に見直し、改善していく姿勢が求められます。災害が起きた時こそ、どれだけの備えがあるかが試されるのです。この機会に、自らの訪問看護ステーションのBCPを見直し、より安全で持続可能な支援を提供できるよう努めましょう。

他の取り組み

訪問看護支援システム「iBow」は、災害対策機能も充実しており、訪問看護ステーションのBCP策定を支えるための新たな機能が実装される予定です。訪問看護が求められる地域で、確実な支援が続けられるよう、eWeLLは引き続き全力を尽くしていきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。