叡啓大学で学ぶ「ウェルビーイング幸福学入門」の魅力と意義

叡啓大学での「ウェルビーイング幸福学入門」講座

広島市中区に位置する叡啓大学は、2025年の6月25日に公開講座「ウェルビーイング幸福学入門」を開催しました。本講座には、対面で60名、オンラインで約90名の参加者が集まり、幸福の概念について深く学ぶ貴重な時間となりました。

自己紹介から始まる講座

参加者はまず、自分が呼ばれたい名前を考えてペアになり、自己紹介を行いました。このアイスブレイクにより、講座の雰囲気を和らげ、参加者同士の親近感を深めました。自らの名前を考えることは、自分を知る一歩でもあり、参加者がリラックスする準備を整えました。

ウェルビーイングとは何か

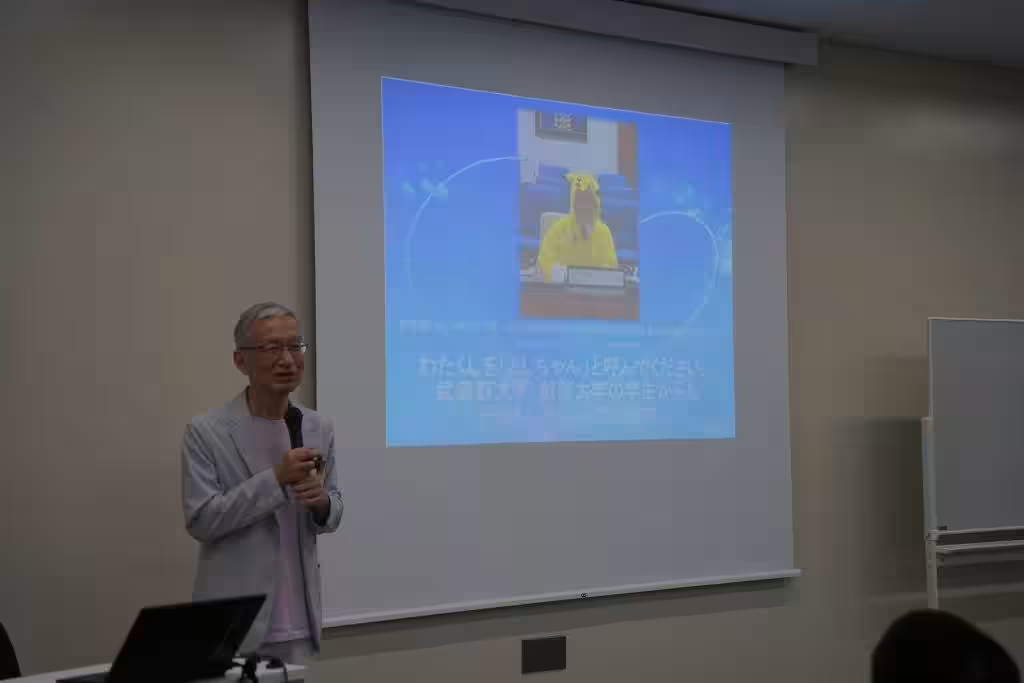

講師の武蔵野大学教授、保井俊之(通称「としちゃん」)は「ウェルビーイング」という言葉の意味を解説しました。彼によれば、ウェルビーイングとは肉体的、精神的、社会的な側面がすべて充足された状態を指します。この概念は短期的な幸福だけでなく、長期的な状態も含むため、「幸せ」や「ハピネス」という言葉よりも広い意味を持ちます。また、ウェルビーイングは個々の問題だけでなく、社会全体が取り組むべき課題であると強調されました。

科学が示す幸福の要素

さらに、保井教授は幸福を感じるポイントについての科学的結論をいくつか紹介しました。具体的には、

1. 幸せな社員はその創造性が不幸な社員の3倍にも達し、生産性も27%向上する。

2. モノを購入するよりも体験にお金を使うこと(コト消費)が幸福感に大きく寄与する。

3. 他者への贈与や支出が幸福感を高める。

これらの点は、講座の参加者に新たな視点を提供しました。

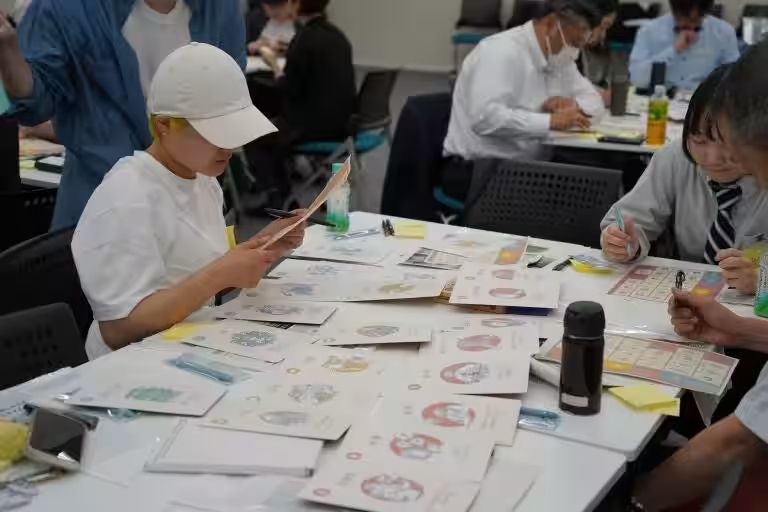

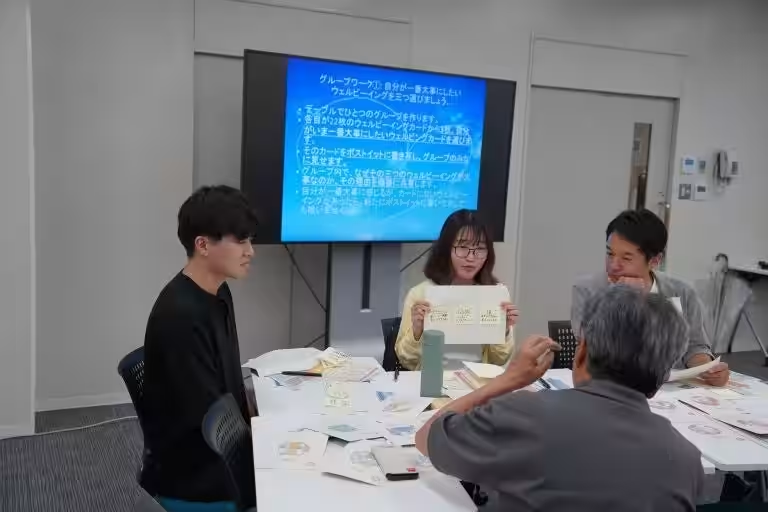

自己探求とグループワーク

講座では自己探求の時間も設けられました。参加者は、その日の良かったことを3つ書き出すことが幸せに近づく鍵であると教わりました。その後、グループワークを通じて、子供の頃や若い頃の良い思い出を書き出し、共有することで再度幸福度を体験しました。

最後のセッションでは、ウェルビーイングカードを使い、それぞれの「私のウェルビーイング」と「あなたのウェルビーイング」をデザインしました。このプロセスを通じて、お互いの価値観や考えを尊重し合い、共により良い未来を築くことの重要性を実感しました。

おわりに

参加者全員が、自分自身や他者とのウェルビーイングを共に設計する過程を通じて、幸福についての理解を深め、実践的なスキルを得ることができた本講座。自身の幸福を自らデザインすることの重要性を再確認する機会となりました。今後もこのような講座が多くの人々に開かれ、広島の地域社会に貢献していくことを期待したいです。

叡啓大学の公式サイト

講座情報やさらなる学びの機会については、叡啓大学の公式サイトをご覧ください。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。