叡啓大学の2年生が挑む!地域課題解決のためのPBL授業が始まる

叡啓大学の2年生が挑む!地域課題解決のためのPBL授業が始まる

叡啓大学(広島市中区)の2年生による課題解決演習(PBL)が、春クォーターに新たにスタートしました。この授業では、地域のクライアントから提供されたリアルな課題に対して、学生たちがチームを組んで解決策を模索していきます。約2か月間のプログラムを通じて、実践的な学びを深めることを目的にしています。

プロジェクトベースの学習(PBL)とは?

PBLとは、Project-Based Learningの略で、実際のプロジェクトを通じて学ぶ教育手法です。叡啓大学では、学生たちが社会と直接関わりながら学びを深めることができます。授業は「プロポージング」「フィールドワーク」「コ―・レビュー」「レポーティング」という4つのステップで構成されており、クライアントからのテーマを基に各チームが課題を探求し、最終的に成果を発表します。

クライアントテーマの紹介

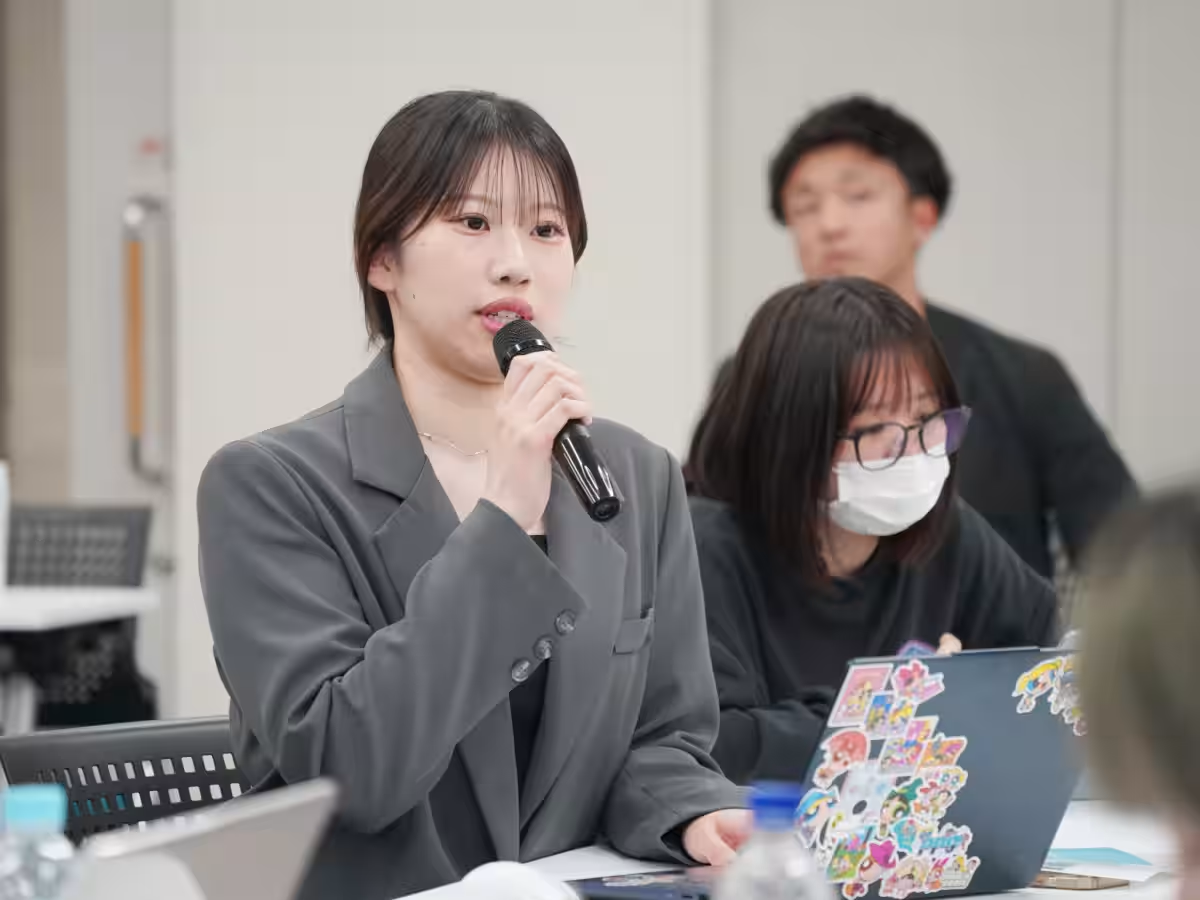

4月22日(火)には、各クライアントが自身のテーマを紹介し、学生たちとの質疑応答の時間が設けられました。3つのクライアントからは、それぞれ違った視点や期待が寄せられました。

1. 株式会社グロウアップ

最初のクライアントは、株式会社グロウアップです。この企業は、一般ユーザーにとって魅力的なサービスやコンテンツの提供を目指しています。担当者は、学生に対し公式には明らかにならない課題を探し出してもらうことを楽しみにしていると語りました。これにより、学生たちは将来的に実社会で活躍するための力を養うことが期待されています。

2. 広川株式会社

次に紹介されたのは、広川株式会社です。この企業は地域の防災意識を高めることをテーマに掲げ、その背景にある防災意識の低さを分析し、具体的な解決策を求めています。地域に根差す企業として、叡啓大学との連携を通じて新しい視点からのアイデアを期待しています。

3. 一般財団法人家電製品協会

最後に、一般財団法人家電製品協会は「使い終わった家電を再び活かすためには」というテーマで挑戦しています。特に、若い世代に向けて家電リサイクル法の重要性を理解してもらうための取り組みを進めています。このテーマも、社会的な意義が高く、学生たちにとってチャレンジングな課題となるでしょう。

学生たちの挑戦

学生たちは今後、フィールドワークを通じて実際の現場での調査やクライアントとのディスカッションを行い、問題の本質を探るための活動に取り組みます。各チームはそれぞれのテーマに基づいて、エンゲージメントを高める施策や戦略を考え出し、最終報告会でその結果を発表します。

過去の最終報告会の資料も特設サイトに公開されており、他のプロジェクトからの学びも得られるかもしれません。

叡啓大学の未来に向けて

叡啓大学は、地域課題に対して解決的なアプローチを持つ教育機関であり、学生たちの成長と社会貢献を促進する場でもあります。今後もこのような取り組みを通じて、学生たちが実社会で役立つスキルを身につけることが期待されます。

叡啓大学のウェブサイトはこちらで、最新情報をご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。