広島大学病院が提案する小児頭蓋変形治療の新たなモデルとセミナー報告

広島大学病院が提案する小児頭蓋変形治療の新たなモデルとセミナー報告

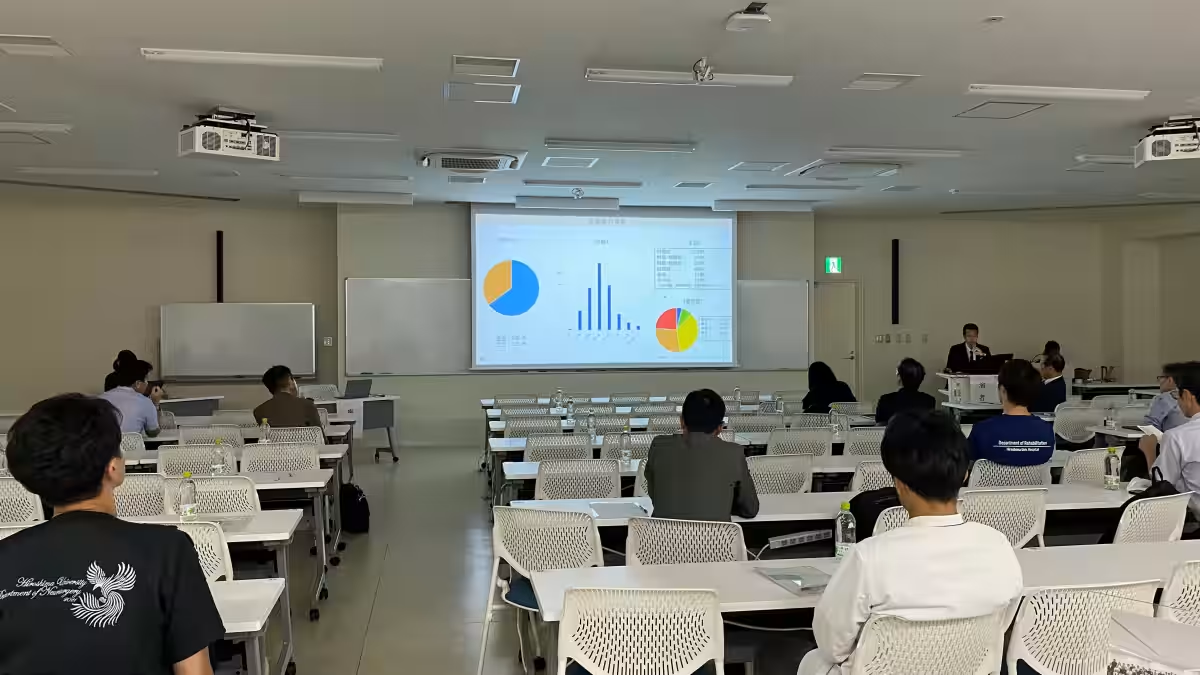

広島大学病院は2025年9月9日、脳神経外科と共に「広島小児神経セミナー2025」をハイブリッド形式で開催しました。このセミナーは、小児の頭蓋変形に関する診療および治療における診療科間の効果的な連携を深めることを目的としており、特に頭蓋健診やヘルメット治療の適正化が焦点となっています。

本セミナーは、毎年恒例となり、今年も多くの医師や医療従事者が参加し、合計で約100名が全国から集まりました。セミナーでは、脳神経外科、小児科、リハビリテーション科など、異なる専門分野の医師が登壇し、頭蓋縫合早期癒合症や位置的頭蓋変形の診断、リハビリテーション、術後管理等について詳細かつ専門的な議論が行われました。

開催の意義:地域医療の均てん化

小児の頭の形に関する情報はさまざまで、保護者が正確に理解し、適切に判断するのが難しい現状があります。そこで、広島大学病院が先駆けて取り組む「リハビリテーション科・脳神経外科・小児科の三科連携体制」が、その解決策の一つとなります。この連携モデルは、地域間での医療格差をなくし、どの医療圏でも適正な頭蓋健診と治療が受けられる体制を整えることを目指しています。

プログラム:多様な視点からの議論

今回のセミナーでは、参加者同士の活発な議論を促進するために、さまざまな専門領域から最新の知見が共有されました。

当日のプログラム

1. オープニングリマークス

脳神経外科学講師の武田正明氏が広島大学病院における多診療科連携の意義や、地域全体で赤ちゃんの頭の形成を支える体制づくりの展望について述べました。

2. リハビリテーション科の取り組み

岩田愛子氏が、「赤ちゃんの頭のかたち外来」での介入の実際を通じて、早期対応の重要性を紹介。保護者への指導も合わせて報告されました。

3. 頭蓋変形のメカニズム分析

西巻滋氏が、位置的頭蓋変形に関する左右非対称の発生メカニズムを解析し、バランスの観点から治療アプローチを提案しました。

4. 術後管理とヘルメット治療

原田敦子氏が頭蓋骨縫合早期癒合症の手術後の適切な管理とヘルメットを用いた治療に関する最新の知見を共有しました。

5. 一般臨床での相談ケース

五味玲氏が、実際の相談事例や保護者支援の方法について紹介し、医療者間の連携の重要性が議論されました。

このようなプログラムを通じて、専門領域の知見が融合し、活発な質疑応答が繰り広げられ、非常に有意義なセミナーとなりました。

医療機関による連携と今後の展望

広島大学病院の各科が協力し、頭蓋変形に対する適切な治療が実践されていることは、安心して医療を受けられる環境の実現に寄与します。医師たちは、地域医療ネットワークのさらなる拡充によって、より質の高い小児医療を目指し、地域の医療ニーズに応えていくことを目指します。

今後もセミナーで共有された知見を基に、全国各地で適正な頭蓋健診や治療の提供が行われる体制の整備に努めていく予定です。また、株式会社ジャパン・メディカル・カンパニーは、広島大学と共に「赤ちゃんの頭のかたち外来」での支援を行い、安全で信頼できるヘルメット治療を広めていくことを目的に活動しています。

「最高の安心」をお届けするため、医療機関との連携を強化し、今後も赤ちゃんとその家族に安心を届ける医療を進めてまいります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。