被爆・戦後80年を振り返り、平和の重要性を再認識するイベント

被爆・戦後80年を振り返り、平和の重要性を再認識するイベント

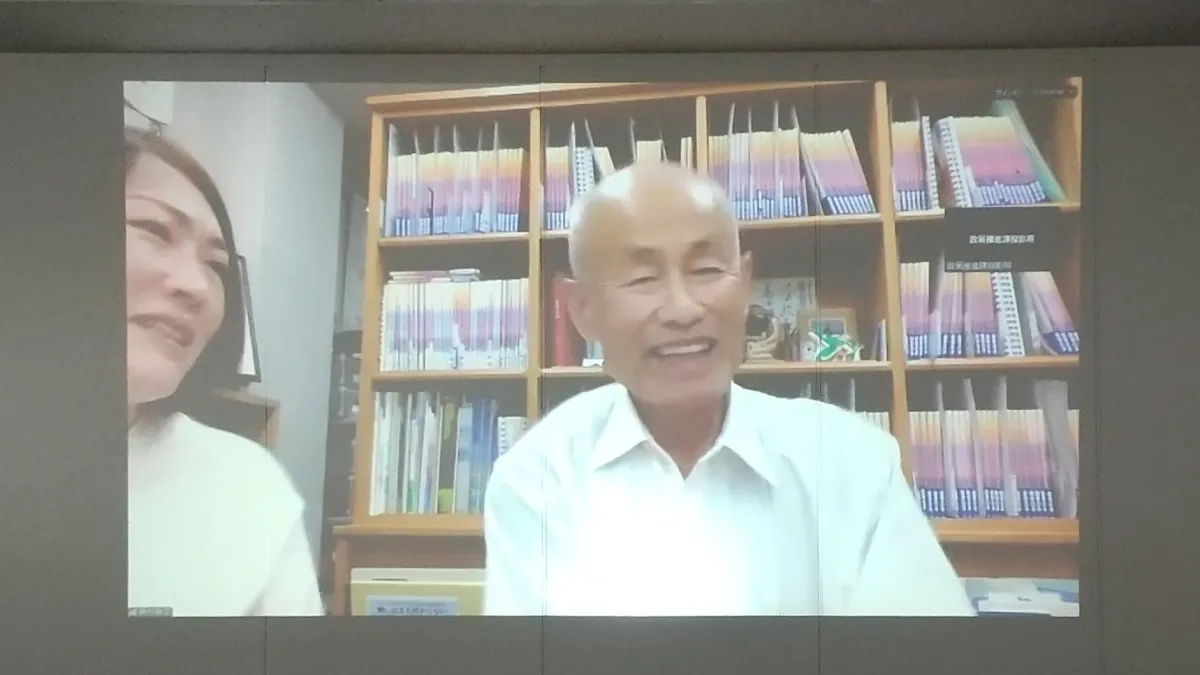

2024年にノーベル平和賞を受賞することが期待される日本原水爆被害者団体協議会(通称:日本被団協)が主催し、生活協同組合パルシステム東京が共催するイベントが、広島と東京をオンラインでつなぎ、行われました。このイベントは、75年以上前の悲惨な歴史を忘れず、平和の意義を考える貴重な機会となりました。

被爆体験を持つ箕牧智之さんの証言

今回のイベントには、戦後80年を迎えた今、防止策や核兵器廃絶を目指す箕牧智之さんが参加しました。彼は1942年に東京で生まれた後、東京大空襲を経験し、疎開先の広島で被爆。自身の体験を振り返り、参加者に伝えました。「あきらめない」という姿勢は、先人たちから受け継いできたものです。箕牧さんは、少年時代の苦い経験から「核兵器の使用が許されてはいけない」と強く訴え続けています。

箕牧さんは、原爆投下の惨状を広めるため、アメリカの教育機関でも証言活動を行い、平和の重要性を教えています。特に、彼の話を聴いたある少女は涙を流し、「戦争のむごさを理解した」と言った若い世代の感受性に、彼は大きな希望を見いだしました。情熱的に「これからの世代が平和を守るための行動を起こしてほしい」と訴えました。

証言者としての多賀俊介さん

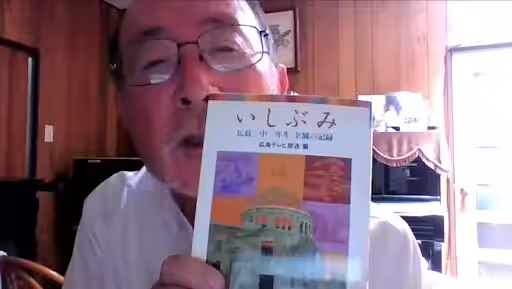

次に、多賀俊介さんが登壇し、被爆2世としての役割について語りました。高校教師の彼は、平和教育の一環として生徒を県内の戦跡へ案内し、実際にその地を体感させる試みを行っています。彼の教師としての立場から、被爆体験を語ることの重責について気づいたエピソードをシェアしました。「被爆者が証言するのは命を削る行為であり、聞く側もそれを理解して接しなければならない」と強調。教育現場での体験を通じて、世代を越えた対話の必要性を訴えます。

次世代へのメッセージ

証言を通じて、若者に向けての強いメッセージが発信されました。被爆者の中西巌さんは、「平和は簡単に口にできるが、行動が伴わなければ失われる」と警鐘を鳴らしました。戦争の体験を直接聞く機会が減少する中、次世代にその重みを伝え、平和のためにできることを多くの人に考えてほしいと呼びかけました。

参加者たちは、平和に対する意識を高め、互いの思いを理解し合う大切さを再確認したことでしょう。若い世代が誰もが心に描く「戦争のない世界」を実現するために、次代に繋がる活動が重要であることを思い出させます。

これからも、平和を維持し、未来を見つめるための対話は続いていくでしょう。参加者として琳寧とした思いをもって、私たちも平和への活動に参加していきたいと感じました。また、生活協同組合パルシステム東京による平和への取り組みは、今後も続けられていくとのことです。彼らの活動が、より多くの人々に広がることを心から願っています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。