地方再生の取り組み!新たな酒文化の形「浄酎モデル」とは

地方再生の新しい形、浄酎モデルの可能性

昨今、日本の酒蔵は少子化や市場の変化により減少の一途をたどっています。そんな中、広島県呉市を拠点とするナオライ株式会社が新たな挑戦として「のとbeyond復興ファンド」に選ばれ、2024年に石川県中能登町に「能登浄溜所」を設立することが発表されました。この動きが地域おこしと酒蔵の存続にどのように寄与していくのか、注目が集まっています。

新たに誕生する能登浄溜所

能登浄溜所は、2025年の生産開始を目指して設立される予定です。これは石川県中能登町に位置し、日本酒醸造元である鳥屋酒造と提携し、彼らの醸造技術を活かして、「浄酎-JOCHU」と呼ばれる新たな和酒を生産します。

この「浄酎」は、伝統的な日本酒を独自の特許製法で凍結し、ピュアなアルコール成分を抽出することで生まれた全く新しいジャンルのアルコール飲料です。低温で浄溜することで、日本酒本来の香りや風味がそのまま凝縮され、熟成を重ねるごとに深い味わいを楽しむことができます。

中能登町の魅力

能登の地は、美しい自然環境に囲まれ、良質の水と米が育まれる田園地帯として知られています。また、豊かなブナ林や丘陵地帯が広がり、地元の特産品としても名高い日本酒やどぶろくが生まれています。中能登町の自然環境は「浄酎-JOCHU」との相性も良く、この地での生産が期待されています。

浄酎モデルの意義

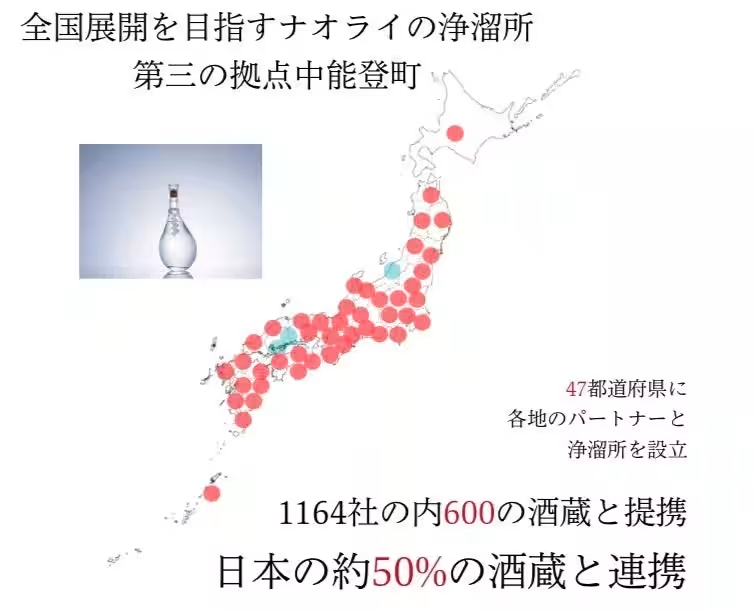

ナオライが提案する「浄酎モデル」は、酒蔵を存続させ、地域に貢献する持続可能なビジネスモデルです。このモデルでは、「浄酎-JOCHU」を生産することで酒蔵が維持されるだけでなく、地域の自然環境の保護や文化的な価値の再生にも寄与します。2030年までに全国47都道府県すべてに浄溜所を設置し、600の酒蔵との連携を目指しています。

日本酒界の変革を担う

ナオライ代表の三宅紘一郎氏は、日本酒の未来を見据え、全国の酒蔵との連携により地域おこしを進める考えを示しています。彼の背景には、酒蔵関係者の家系に生まれ育った経験があり、日本酒の素晴らしさを広めたいという強い思いがあります。また、当地の豊かな酒文化を持続的に伝承し、後世に繋げていくためにこのプロジェクトに取り組んでいます。

地域名産の浄酎を味わう

浄酎の価格は12,000円程度を予定しており、710mlのスピリッツとして提供されます。その風味は、日本酒由来の豊かな香りと共に甘美な味わいが楽しめるため、ワインや他の酒類とは異なる新しい体験を提供します。はじめて口にする多くの人々にとって、新たな酒文化が育まれる瞬間となることでしょう。

まとめ

中能登町に設立される能登浄溜所とその浄酎モデルは、地域の復興と日本酒文化の継承に貢献するものです。地元の豊かな自然と酒蔵の技術が融合し、新たな地酒としての価値を提供することが期待されています。今後の展開に目が離せません。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。