賀茂鶴酒造が挑む本格的木桶酒造りの新たな試み

木桶で醸す日本酒『木桶生もと』の誕生秘話

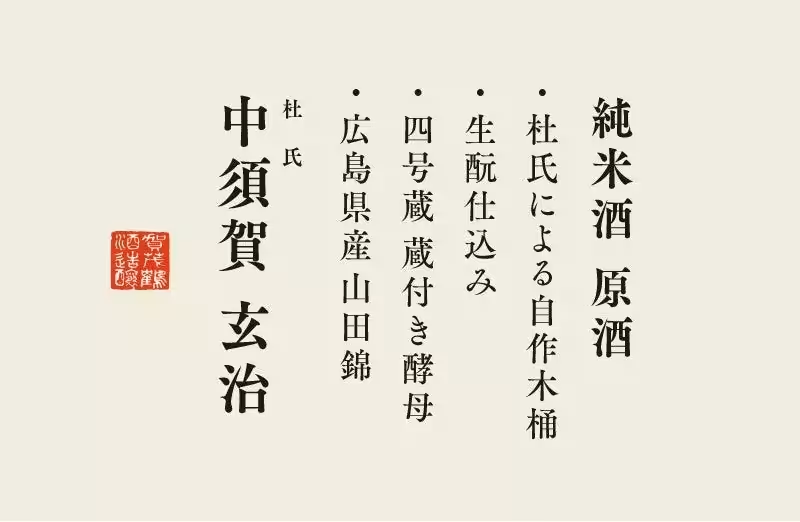

広島県東広島市に位置する賀茂鶴酒造は、近年、木桶を使用した伝統的な酒造りに挑戦しています。このプロジェクトは、杜氏が自ら組み立てた木桶で作られた日本酒の誕生を目指しており、木桶の持つ独特の特性を活かしたお酒を提供するための取り組みです。

木桶の価値の再認識

日本酒造りには長い歴史があり、木桶や木製の甑(こしき)が古くから利用されてきました。それらは保温性と調湿性に優れており、まさに酒造りに欠かせない存在でした。しかし、近年はホーロータンクやステンレスタンクの普及により、木桶を手がける技術者が減少し、その存在は危機に瀕しています。

賀茂鶴酒造もこの問題に直面し、藤井製桶所に技術指導を依頼。若手の醸造社員たちは、自らの手で木製甑を修理し、木桶仕込みへのステップを踏み出しました。この「木桶プロジェクト」は、酒造りの新たな挑戦のきっかけとなりました。

初の試験醸造

木桶プロジェクトがスタートしたのは2018年。初めての試験醸造に向けて、各メンバーは木桶の製作に取り組みました。2022年夏には、藤井製桶所を訪れ、木桶の製作技術を学びました。メンバーが自分たちで木材を削り、竹で箍を編み上げる過程はとても充実したものでした。完成した木桶を用いて、小型の木桶で試験醸造を開始しました。

この醸造法は自然な酵母や乳酸菌の力を活用し、米と水だけで製造される「生もと造り」という手法を取り入れています。木桶はそこに独特の風味を加え、雑味のない綺麗な酒質を実現しています。

「生もと造り」の特徴

「生もと造り」は、発酵の温度帯によって変化する味わいを楽しむことができます。この過程では、まず「もと摺り」と呼ばれる酒母を育てる工程が行われます。この作業は体力を要し、麹、蒸米、仕込水を混ぜ合わせることから始まります。自然界から入ってくる乳酸菌が繁殖しやすい環境を作り出すこの作業は、酒母を発酵させるために重要な過程です。

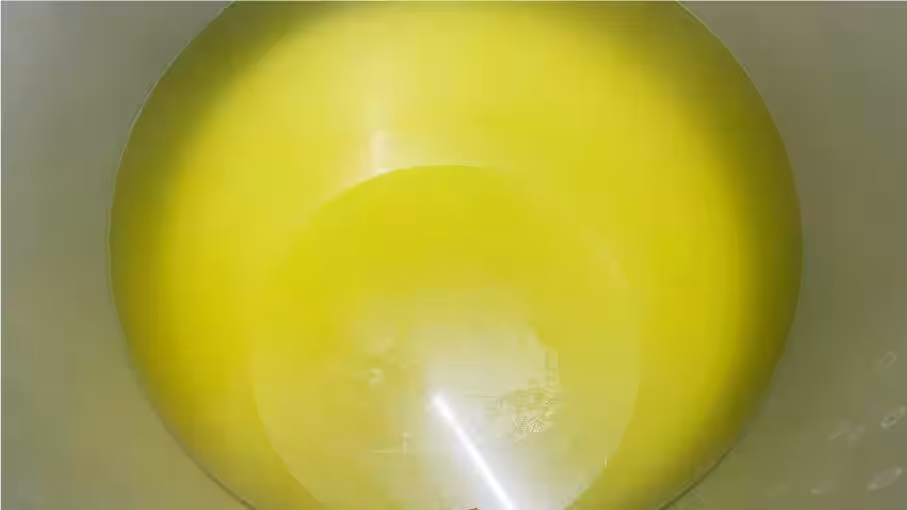

仕込みから上槽までの約50日かけて、振動音を奏でるシュワシュワとした泡が発生し、発酵が進行します。そして、出来上がったもろみは美しい「青冴え」と呼ばれる色合いのお酒に仕上がりました。

新たな木桶での挑戦

「木桶生もと」は杜氏による自作の木桶で醸造された純米酒で、熟成によりその味わいは徐々に変化していきます。フルーティーな香りを持ちながら、後味はスッキリとし、適切に熟成した後の旨味は見逃せません。オンライン販売も始まっており、このプロジェクトの成果を楽しむチャンスが広がります。

このように、賀茂鶴酒造の木桶で醸造された日本酒は、伝統と革新の融合を体現しており、22200円(税込)で手に入れることができます。木桶仕込みの酒造りは、今後もさらに進化していくことでしょう。

木桶の可能性

賀茂鶴酒造の挑戦は、古き良き伝統を大切にしながらも新しい創造を追求する姿勢を象徴しています。木桶生もとを通じて、広島の日本酒文化が今後ますます豊かになっていくことが期待されます。これからの動向にも注目です。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。